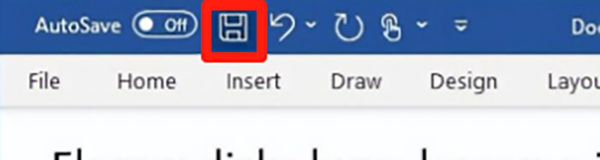

它流行了近30年,在U盘问世前一直是人们存储和携带数据的主要手段;它在全盛时期一年约有50亿张在使用;它是我们一想到“保存”这个词脑海里浮现的那个图标,它就是软盘。

在中国电信博物馆一层展区,这件能让80、90后瞬间“穿越”的软盘展品,却让00后们对着实物疑惑发问:“这难道是【保存】图标的手办?”

中国电信博物馆馆藏:老式台式电脑

中国电信博物馆馆藏:老式台式电脑

事实上,在数据存储的进化长河中,软盘绝非转瞬即逝的泡沫。它承载过人类最早的个人数据迁移记忆,其带着机械质感的交互方式,在云存储触手可及的今天,反而显露出一种笨拙而珍贵的“浪漫”。

如今,软盘完成了“诗意的谢幕“,化身为Word文档点击【保存】时的蓝色图标,成为了一个时代的记忆。

那么,今天就让我们一起来看看软盘的“前世今生”。

什么是软盘?

软盘又叫“软磁盘”,英文缩写为FIoppy Disk,是一种靠磁性记录数据的可移动存储介质。它的核心是一张涂满氧化铁的柔性塑料盘,被包裹在硬质或软质的保护套里,通过软盘驱动器读写数据。

作为曾经风靡全球的存储设备,它是早期计算机上必备的一个硬件,也是计算机上面最早使用的可移动介质。以其小巧便携、可重复擦写的特点,成为数据传输与备份的重要工具。

软盘虽然和磁带的材料非常类似,但其工作方式有很大区别,磁带是纯粹的线性写入,很少会做随机读写,所以要想读取前期的数据,就要像把录音卡带倒带一样,把磁带倒一下。而软盘的所有数据都在一个磁性盘片上,只需要转动磁盘,就能读取到想要的数据,非常快捷。

在软盘的全盛时期,它几乎是每个电脑用户手中的必备品。无论是学生提交作业、设计师保存图纸,还是程序员备份代码,它都扮演着至关重要的角色,在数字时代的浪潮中留下了浓墨重彩的一笔。

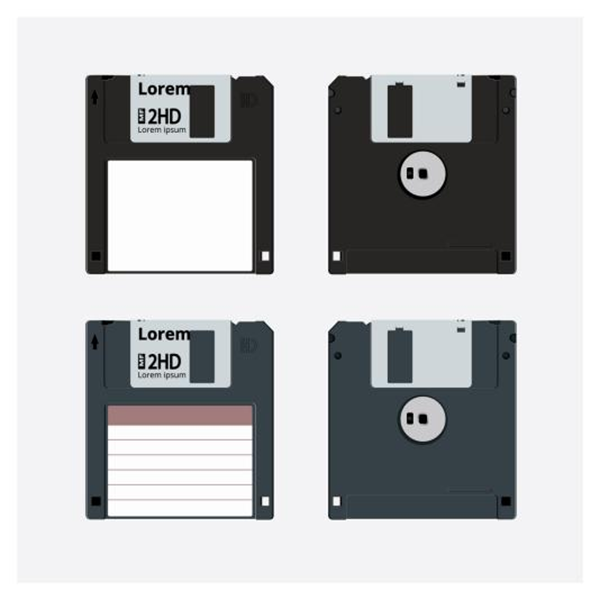

中国电信博物馆展藏 5.25英寸软盘及3.5 英寸软盘

中国电信博物馆展藏 5.25英寸软盘及3.5 英寸软盘

根据尺寸不同,软盘可分为8英寸、5.25英寸和3.5英寸等多种规格。常见的软盘有两种:

1. 5.25英寸软盘:早期主流,外壳是软塑料,拿的时候得小心翼翼,怕折怕压,容量从最初的88KB 涨到后来的 1.2MB,江湖人称 “大盘”。

2. 3.5英寸软盘:1981 年由索尼推出,外壳改成硬质塑料,抗压防潮,容量1.44MB,是最普及的型号,也就是 “小盘”。

软盘起源与发展

为解决“痛点”而生

20世纪60年代,计算机主要依赖磁芯存储器来保存数据,但这种存储器在断电后会丢失所有信息。此外,当时大型计算机主要依靠穿孔卡片或磁带卷轴加载数据,不仅速度慢,还十分笨重。所以那时急需一种能在无电源情况下保存信息,并能轻松传输到远程计算机的可移动存储介质。

于是在1967年,IBM公司成立了一个小组,代号“San Jose”(圣何塞),为 IBM 大型机开发一种廉价的数据存储装置,很快该小组发布了世界上第一张软盘,其直径为32英寸。1971年,在David L.Noble的带领下,该小组又成功发明了世界上第一个商用软盘驱动器 IBM 23FD和对应的8英寸软盘,这就是我们常说的标准软盘的“鼻祖”,也标志着软盘时代的正式开启。

该磁盘表面涂有金属氧化物,能像磁带一样保持磁荷,为了提高可靠性,圆盘被放置在由织物包裹的塑料套内,织物可在圆盘旋转时清除灰尘。这张软盘不仅能在无电源情况下保存信息,还能轻松传输到远程计算机,为计算机数据的存储和传输带来了革命性的变化。不过这款软盘仅能容纳 80KB数据,且只能读取,不能写入,主要用于向远程计算机系统加载及更新。为了区别于之前的刚性铝盘硬盘,IBM为其正式起名 “软盘”。

软盘的进化:尺寸缩小,容量提升

8英寸的软盘虽然从技术原理上已经很接近现代软盘,但缺陷就是体积过大,携带很不方便,于是5.25英寸软盘随之诞生。

1976年,艾伦·舒加特(Alan Shugart)发明了 5.25 英寸软盘,虽然最初容量约为88KB,但售价却高达390美元。

5.25英寸软盘一直持续到90年代,后来终于被另一种体积更小、容量更大的产品替代了,那就是3.5英寸软盘。

3.5英寸软盘的大行其道

1983 年,基于索尼设计的 3.5 英寸软盘开始广泛应用。它采用硬壳保护,最初单面配置可容纳 360KB,双面配置为 720KB,后来更高版本能存储 1.44MB 甚至2MB 数据。但刚推出时,并没有在市场上溅起任何水花。

直到1987年4月,IBM推出基于386的IBM Personal System/2(PS/2)个人电脑系列,正式配置了3.5英寸的软驱后,这才引起了人们的注意。从那时起,在IBM、康柏为代表的厂商极力推崇下,这种3.5英寸的软盘开始大行其道,凭借其便携性和相对较大的容量,成为最受欢迎的软盘类型。而3.5英寸软盘驱动器也开始正式取代5英寸的软驱成为PC的标准配置,走向了它一生中最辉煌的时期。

1996年,全球有多达50亿只软盘。这一绝对的垄断地位持续了十几年,直到CD-ROM、USB存储设备出现后,处在数字存储垄断地位十几年软盘的销量开始逐渐下滑。

软盘时代的落幕

进入 21 世纪,CD-ROM、U 盘、移动硬盘等存储介质的出现使得软盘的劣势日益凸显。3.5 英寸软盘 1.44MB 的容量开始无法满足人们的需求——它甚至装不下一张现代智能手机拍摄的高清照片,存储一部1GB的电影需要惊人的700多张软盘。

1998年,苹果公司发布的 iMac 首次省略了软盘驱动器,这被视为软盘开始退出历史舞台的标志。苹果认为,人们可以通过局域网、CD-ROM和互联网传输文件,事实也证明了这一判断的前瞻性。

2009年9月,索尼公司宣布全面停产3.5 英寸软盘驱动器产品;2011年3月,索尼停止生产软盘,软盘的商业时代正式落幕。这个曾经风靡全球的存储设备,已经完成了它的历史使命,成为数字时代的一个美好回忆。

软盘的影响:余音未止

尽管软盘如今已不再是主流的存储介质,但其影响力并未完全消散于历史长河之中。在部分特殊领域,软盘依旧不可或缺。

例如,直至2019年,美国核武器的操作系统才终于告别了可容纳80KB数据的8英寸软盘;而美国波音公司的747- 400型客机,到2020年仍依赖3.5英寸软盘来接收关键的软件更新;更有甚者,直至2024年,日本政府才正式宣布,将在政府机构的所有系统中全面淘汰软盘。

究其原因,是软盘技术所展现出的可靠性与稳定性,毕竟在这些关键系统中更换存储方式,往往伴随着难以预估的风险。

软盘的影响还体现在计算机系统的设计中。我们使用的Windows 的系统盘符,一般都从 C 盘开始的原因,就是A盘预留给3.5英寸软盘驱动器,B盘预留给5.25英寸软盘驱动器,即便后来软盘退出历史舞台,这种盘符设定也一直保留了下来。

此外,“摇身一变”化为【保存】图标的软盘形象也深入人心,也许因为曾是人们保存文件的主要移动介质,诸多软件以软盘的图标来表示保存动作来向其“致敬”。如今,微软 Word、WPS 等众多软件依然沿用这一图标,成为数字时代的一种文化符号。

从解决大型机数据加载难题,到成为个人计算机的标配存储介质,再到即便在退出历史舞台后,仍以图标的形式在数字世界中延续着它的影响力。纵观软盘的发展轨迹,它无疑是计算机发展史上浓墨重彩、不可或缺的一章。

软盘的辉煌与落幕,犹如一面镜子,映照出技术革新的永不停歇。也启示我们:唯有不断适应变化、积极拥抱创新,方能在数字时代的浪潮中稳步前行,立于不败之地。

参考资料:

1、单县政府网微信公众号:《承载一代人的记忆——消失的软盘》;

2、电脑报:《留下时代的眼泪,你还记得软盘吗?》;

3、科普中国科学百科:《[科普中国]-软盘》

4、新华社客户端2019-10-30:《美核武器操作系统终于告别8英寸软盘》;

5、百度百科、维基百科词条:【软盘】。